Mariaelena Lobello al telaio

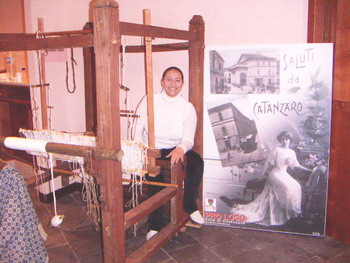

Giorgio Ventura, pres. Pro Loco CZ, e. G. De Gaetano

dirigente Pro Loco

De Agostino, Rosa Spina, Antonio Pansarella

Mariaelena Lobello, Giorgio Ventura e G. De Gaetano

A. Rubino-esperta tessile, prof. S. Pascuzzi.docente Arte

e Restauro, M. De Stefano

G. Bruni (Pro Loco CZ), Pascuzzi, Rubino, Mulè (Pro Loco

CZ)

click qui per tante altre foto della manifestazione

La stampa:

La Gazzetta del sud del 06 aprile 2006

SETA

PRESENTAZIONE DI UN LIBRO

Sarà presentato questo pomeriggio, alle ore

16.30, al Centro di Aggregazione Giovanile di via Fontana Vecchia, il libro di

Ezio Martuscelli “La degradazione delle fibre naturali e dei tessuti

antichi”. La presentazione, che terminerà domani, s’inserisce

nell’ambito della manifestazione “Tessere la seta”, organizzata dal

“Centro ricerca arte tessile” “Catanzaro città della seta” e della Pro Loco

Città di Catanzaro.

Subito dopo la presentazione sarà eseguita

una dimostrazione pratica di trattura e torcitura del filo di seta a cura di

Vivino Florino – San Floro (CZ).

Il Quotidiano del 5 aprile 2006

MONSIGNOR CILIBERTI INAUGURA

LA MOSTRA “TESSERE L’ARTE, TESSERE LA CALABRIA”

“Vedere la concretizzazione di un’attività creatrice che avvicina l’uomo

all’opera della creatività di Dio, per tutti noi è sempre un motivo di grande

gioia”.

Con queste parole l’Arcivescovo Metropolita

di Catanzaro – Squillace, Monsignore Antonio Ciliberti ha concluso la cerimonia

di inaugurazione della seconda rassegna “Tessere l’arte, tessere la Calabria”,

organizzata dal 4 al 9 aprile prossimo, dal Centro ricerca arte tessile e dalla

Pro Loco Città di Catanzaro, nelle sale del Centro di aggregazione giovanile di

via Fontana Vecchia. Oggi alle 10, l’incontro sul tema “Tessere il futuro con i

fili del passato”.

Nell’ambito

della rassegna dedicata alla tessitura calabrese primo incontro promosso dal

Crat di Maria De Stefano

TESSERE IL FUTURO CON LE TRADIZIONI

L’arte

è un settore di nicchia che potrebbe dare spazio e molto lavoro a tanti giovani

Valorizzare le casalinghe dalle mani d’oro, mettere in

luce l’antica arte della tessitura attraverso una ricerca sul territorio e uno

studio volto a riprendere trame e motivi. Queste le finalità del Centro ricerca

arte tessile (Crat) promosso insieme alla Pro Loco “Città di Catanzaro” della

seconda rassegna “Tessere l’arte, tessere la Calabria” allestita fino a domenica

presso il Centro di aggregazione giovanile di via Fontana Vecchia. E dopo

l’inaugurazione di martedì - a cui ha partecipato l’arcivescovo metropolita di

Catanzaro - Squillace, Antonio Ciliberti

– ieri (moderata da Maria De Stefano, presidente del Crat) la prima delle

conferenze in programma dove a farla da padrona sono state soprattutto le

assenze degli ospiti annunciati, complice probabilmente le ultime giornate di

campagna elettorale. Al centro della discussione il tema “Tessere il futuro con

i fili del passato” a cui hanno partecipato Francesco Startari dirigente

scolastico Itas “Chimirri”, Pasqualino Serra coordinatore regionale

Calabria Eafra, Gregorio Guzzo sindaco di Miglierina, Nunzia Bressi

sindaco di San Floro, Filippo Capellupo assessore provinciale alle

attività produttive, e Mario Gallo dirigente scolastico del liceo

artistico. “l’istituto Chimirri – ha esordito il dirigente Startari – è stato il

primo in cui si è iniziato a tessere la seta per scopi didattici. Nel tempo la

scuola ha cambiato i percorsi di studio sebbene ancora oggi rimanga un corso

generale di tessitura”. La volontà, quindi, dell’istituto di rinverdire le

proprie origini nonché di recuperare antichi strumenti. “Grazie

all’amministrazione provinciale – ha continuato Startari – siamo riusciti a

recuperare un antico telaio ma c’è bisogno di alcuni pezzi che sono andati

distrutti e di un esperto che ci aiuti a rimetterlo in funzione magari per

produrre di nuovo i preziosi damaschi catanzaresi”. Gli antichi manufatti locali

da guardare come pezzi d’eccellenza all’interno all’interno di un mercato

globalizzato, secondo Pasqualino Serra. “L’arte che è innata – ha spiegato – nel

dna degli italiani, non rientra nella globalizzazione, è un settore di nicchia

che potrebbe dare spazio e lavoro a tanti giovani. Occorre però formazione e

capacità di agire in rete e i corsi che in passato abbiamo organizzato e quelli

che allestiremo sono finalizzati a far apprendere tecniche”. Dal coordinatore

Eafra (Ente Acai formazione e ricerca artigiani) l’invito a credere nel settore

della tessitura come in qualunque altro settore di tipicità locale. “Non abbiamo

bisogno di infrastrutture – ha sottolineato Serra – ma piuttosto di rete,

formazione e convinzione. Oggi come oggi acquisire titoli significa appendere

quadretti, maturare competenze significa lavorare”. A testimoniare, invece, i

lavori promozionali verso la tessitura due primi cittadini. “Nel mio comune – ha

spiegato Gregorio Guzzo- dinanzi allo spopolamento ed alla scarsa presenza di

attività produttive ci siamo chiesti come invertire rotta. E allora abbiamo

pensato di studiare le ricchezze del territorio, quelle che c’erano un tempo,

per permettere ai giovani di ripartire proprio da lì. Ma non solo. Nel vostro

paese è presente un gruppo di vincenziane particolarmente brave con il tombolo.nulla

impedirebbe di trasformare quello che oggi è mero hobby in un’attività

produttiva”. L’esempio di Miglierina da un lato quindi e dall’altro quello di

San Floro che ha voluto promuovere la tessitura attraverso l’imprenditoria

femminile. “Da noi si allevava il baco da seta – ha spiegato Nunzia Bressi – ed

il nostro progetto mirava proprio a questo. Con l’aiuto dell’Arssa abbiamo

acquistato un’antica azienda che da aprile a maggio di ogni anno apriamo alle

scolaresche che arrivano da tutta la Calabria, per osservare il percorso che

porta alla creazione della seta.Oggi come oggi puntiamo all’allestimento di un

museo, non morto ma vivente perché finalizzato alla creazione di nuovi tessuti”.

Un sogno, quello di produrre manufatti serici nella provincia di Catanzaro,

confessato anche dall’assessore Filippo Capellupo. “Catanzaro tempo fa – ha

sottolineato – era un centro primario che ancora oggi ha lasciato segni

eccellenti: quei damaschi che ogni tanto ammiriamo dal balcone di qualche

palazzo in occasione di eventi importanti ne sono preziose testimonianze.

Bisogna mirare a produrre quei manufatti di qualità che fanno la differenza

perché peculiari di un territorio rispetto ad un altro, e realizzarli con

manodopera locale. E sarebbe bello se proprio dalle scuole partisse una

formazione orientata a rendere produttive oggi le tradizioni di un tempo”. La

necessità di un approfondimento storico dell’allevamento del baco e della

produzione della seta sollecitata anche dal dirigente Mario Gallo che sul punto

ha rimarcato il bisogno di operare in sinergia tra istituti ed istituzioni. “E’

doveroso – ha sottolineato – che le scuole si mettano a disposizione degli enti

locali che non possono sempre essere visti come elargitori di fondi. Ad ognuno

la propria funzione e noi come liceo artistico siamo pronti per esempio non solo

ad affrontare uno studio specifico sul baco della seta quanto anche a riprodurre

quei bellissimi disegni che venivano tracciati sui damaschi”.

La

manifestazione è sta organizzata dalla PRO LOCO Città di Catanzaro e dal

C.R.A.T.

Il Domani del

9 aprile 2006

Dibattito al Centro

di aggregazione giovanile di via Fontana Vecchia nell’ambito della kermesse

“Tessere l’arte, tessere la Calabria” organizzata dalla PRO LOCO CITTA’ DI

CATANZARO E DALLA C.R.A.T.

PERCHE’ IL

DECLINO DELLA TRADIZIONE SERICA?

L’avvento del “libero mercato” decretò la fine di una grandezza che era stata

incontrastata.

Un accenno, prima di tutto, dedicato alla mostra

ovvero un percorso conoscitivo e rievocativo per nulla scontato, anzi piacevole,

anche nella scenografia, su lavorazioni pregiate e dal grande effetto visivo,

oltre che dalla qualità “accertata”. Una di quelle mostre, insomma, che vale la

pena d’essere visitata, che si sia cultori dell’arte serica, oppure no. Trovano

spazio, nell’esposizione, dei tessuti di seta e di ginestra, capi e corredi

della tradizione tipica catanzarese, ma “esempi”, pure, delle tendenze dello

stile contemporaneo applicato “all’antico” sistema di produzione e creazione dei

tessuti. Nonché, piacevole, la rievocazione di ambienti del vivere quotidiano

attraverso gli strumenti, gli ornamenti e gli utensili, che hanno caratterizzato

un passato glorioso. Del resto, la mostra al Centro di aggregazione giovanile,

in via Fontana Vecchia, è il punto di partenza, da cui rintracciare le

coordinate per una rotta precisa, indirizzata alla “riappropriazione” della

tradizione della coltivazione del baco seta e della produzione dei tessuti.

Recuperando proprio il testamento lasciato dagli avi in questo “ambito

professionale”. E si parte, infatti, da qui, con il terzo giorno di dibattiti,

al Centro di aggregazione giovanile, previsto nell’ambito kermesse “Tessere

l’arte, tessere la Calabria”, promosso dal Centro ricerca arte tessile

“Catanzaro città della seta”, in collaborazione con la Pro Loco del capoluogo

(presenti anche Valerio Donato, presidente dell’Arssa Calabria e Santino

Pascuzzi, docente presso l’istituto d’arte e restauro “Palazzo Spinelli”, di

Firenze). Dibattiti, si diceva, finalizzati ad un esame attento sul passato, sul

presente e sul futuro di una cultura che rese grande il popolo catanzarese in

tutto il Vecchio Continente. E non solo. Si parte, dunque, dagli albori. Ricorda

Angela Rubino, gruppo cultura Crat, che “Catanzaro, nel 1670, raggiunge l’apice

del suo splendore e della sua fama nella sericoltura e nella lavorazione dei

tessuti”. “Tant’è – precisa – che nei testamenti dell’epoca, questi prodotti,

venivano messi al pari, per valore, ed importanza, ai gioielli”. A testimonianza

perciò del pregio riconosciuto ai lavorati calabresi. Anche se è solo uno degli

esempi, inconfutabili, che si possono fare a riguardo. Ma la domanda che rivolge

il giornalista Gianni Bruni sui perché del declino di questa realtà apre a

scenari più che mai attuali. Nonostante i secoli trascorsi. Allora come oggi,

apertura dei mercati, “globalizzazione”, mancanza di ricerca ed innovazione,

caduta delle certezze dell’assistenzialità concessa dal Regno di Napoli sui dazi

e sulla esclusività della produzione e della cultura. L’avvento del “libero

mercato” sancì, in pratica, la fine di una grandezza incontrastata, di cui se ne

appropriò la città di Lione, e la Francia in generale, ma anche altre città

italiane, quali, ad esempio, Firenze. Lo hanno ricordato i relatori. Lo ha

ricordato lo storico Cesare Mulè che, di più, ha offerto uno spaccato sulla

capacità “imprenditoriale” dei setaioli dell’epoca, da far invidia a quella

moderna: dal sigillo di qualità apposto sui filati, passando per il sistema di

commercializzazione e trasporto predisposto, fino ad un apparato bancario creato

a supporto. Senza dimenticare “l’albo” degli addetti ai lavori: “il libro delle

matricole”. Ecco che allora diventa più chiara la finalità dell’incontro di

giovedì, perché “dallo studio attento del passato – commenta Bruni – è possibile

pensare al futuro, progettando ed agendo in funzione di una nuova era della seta

catanzarese”.

Il Domani

del 8 aprile 2006

Rivalutare

l’arte serica è tra le finalità del CRAT e della PRO LOCO Città di CATANZARO che

hanno promosso una rassegna.

GLI ANTICHI

SEGRETI DELLA TESSITURA

Nei costumi arbereshe di

Caraffa i segni di una nobile tradizione

“Portare alla luce gli antichi segreti della

tessitura, attraverso il filo della ricerca delle tradizioni, al fine di

valorizzare il patrimonio artistico- culturale della provincia di Catanzaro.”

Questa, a dire di Giorgio Ventura, Presidente della

Pro Loco città di Catanzaro, la finalità del CRAT Centro Ricerca Arte Tessile e

della stessa Pro Loco nel promuovere la seconda rassegna “tessere l’arte,

tessere la Calabria”, allestita fino a domenica, presso il Centro di

aggregazione giovanile di Via Fontana Vecchia.

La conferenza in programma venerdì scorso ha visto

al centro della discussione le seguenti tematiche: “Il filo della storia” (hanno

partecipato Concetta Mazzei, antropologa del costume tipico arbereshe di Caraffa

di Catanzaro e Giuseppe d’Agostino, Presidente dell’Associazione Nazionale

Letterati ed Artisti di Catanzaro), “Il costume popolare nella fotografia di

fine ‘800 – inizi ‘900” e “Dal fiore di ginestra alla trama” (hanno relazionato,

rispettivamente, Antonio Panzarella, docente di scenografia, presso l’Accademia

Belle Arti di Catanzaro e Sibilla Puteri, imprenditrice tessile). Ha moderato

Rosa Spina, Art Director Crat di Catanzaro.

Assodata la presenza nel Regno delle due Sicilie di

comunità albanesi, già a partire dal 1200 (negli archivi pugliesi si registrano,

in quel periodo, matrimoni con l’appellativo albanese), “nell’istmo di

Catanzaro, le ondate migratorie – ha spiegato Concetta Mazzei, antropologa del

costume tipico arbereshe di Caraffa di Catanzaro – si fecero più consistenti con

Alfonso I d’Aragona (dal 1416 al 1446) e Ferdinando I (a partire dal 1468), i

quali assoldarono soldati mercenari albanesi, raggiunti - aggiunge-, solo in un

secondo tempo, anche dalle loro donne e dalle loro famiglie”. Ha fatto seguito

la trattazione del costume tipico arbereshe, quale documentazione visiva a

testimonianza di un modo di abbigliarsi delle donne albanesi, stabilitesi, in

via definitiva, a Caraffa e Vena di Catanzaro, ove la tipologia di costume ha

ricalcato quella sud-est europea; fino al 1800, come testimoniano le stampe

dell’epoca, gli indumenti, utilizzati, in questi paesi, erano la lynya (camicia

bianca di lino con corpo diritto e taglio a forma di T); la pettina decorata,

attaccata alla gonna plissettata in vita e lo xhipuni (corpetto di panno,

decorato nella parte anteriore).

“Nei paesi arbereshe di Catanzaro (Andali,

Marcedusa, Amato e Gizzeria) – ha sottolineato l’antropologa – i costumi,

combinandosi con diverse tipologie dei paesi limitrofi, persero, ad un certo

punto, le fattezze originali, pur mantenendo, in parte, la loro peculiarità (nei

ricami e nelle decorazioni) e la denominazione albanese”.

Il

percorso di studi, seguito da Concetta Mazzei, ha termine agli inizi del XIX

esimo secolo, quando subentra un nuovo costume popolare, ossia quello della

pacchiana calabrese. Dopo l’incitamento, rivolto da Giuseppe d’Agostino,

Presidente dell’Associazione nazionale Letterati ed Artisti, agli enti locali,

affinché elargiscano fondi, volti a sovvenzionare una festa arberesh a

Catanzaro, la parola è passata ad Antonio Panzarella, docente di scenografia

presso l’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, il quale, in relazione al tema

“Il costume popolare nella fotografia di fine ‘800 – inizi ‘900” ha lamentato la

mancanza sul territorio di un “archivio della memoria”, spiegando, in

particolare, che il materiale fotografico (si tratta, per la maggiore, di

fotografie di Gerard Rohlfs e Melchiorre Russo), che andrà a mostrare,

attraverso delle diapositive, ci è pervenuto da terre lontane (America,

Argentina ed Australia), perché – racconta – “gli emigrati avevano voglia di

ricordare”. Il professore Panzarella ha, ad un certo punto, ricordato Antonio

Minasi, Direttore della sede Rai di Cosenza, per avergli, negli anni ’80,

consentito di curare una rassegna su fotografi e fotografie in Calabria; un

lavoro, questo, che diede ad Antonio Panzarella la possibilità di incontrare dei

veri talenti della fotografia, come Mariano Lo Moro (fotografo di Dasà) ed il

barone Cesarelli (fotografo di Arena).

Durante il suo intervento, Antonio Panzarella ha informato i presenti della

pubblicazione di un suo libro, avente come titolo ‘Arena, una volta’ (edito da

Framasud, 1981), un libro, che gli ha definito “l’album fotografico di un paese

e della sua gente”.

“Lasciandosi trasportare dalle emozioni o dalle circostanze del caso - il

professore sembra, quasi, riflettere a voce alta -, la penna dello scrittore può

anche mentire; i fotografi, invece, sono in grado di cogliere dei momenti veri;

quelli del passato, poi, - prosegue – ci hanno lasciato la storia dei costumi e

dei modi di vivere delle comunità”.

Il

professore Panzarella ha, infine, auspicato la costituzione di un museo della

memoria della cd. Fotografia sociale (dell’emigrazione, del lavoro e delle feste

religiose), anche nel capoluogo di regione.

Sibilla Puteri, imprenditrice tessile, ha, invece, descritto le seguenti fasi

del procedimento, non più in uso, di lavorazione e filatura della ginestra

(arbusto, che cresce nei luoghi aridi delle regioni mediterranee): la

scorticatura (gli steli, dopo la macerazione, vengono cosparsi di sabbia fine di

fiume e strofinati, energicamente, con i piedi per separare la fibra dallo

strato esterno), la sfibratura (gli steli vengono strappati, con le mani), la

battitura (la fibra, sistemata a mucchietti su grossi massi, viene battuta da

robuste mazze di legno), cardatura (la fibra viene, a mano o con appositi

pettini, pulita, parallelizzata e selezionata) e la filatura (la fibra, con

alcune operazioni manuali o con il filarello, viene trasformata in filato). “La

produzione di ginestra – spiega l’imprenditrice – è una nostra antica

tradizione, addirittura, risalente a 3500 anni fa, come si è potuto, di recente,

dimostrare in seguito a degli scavi archeologici, condotti nella zona del

Pollino, ove sono stati ritrovati frammenti dell’anzidetto filato”.

da Il Domani del 9 aprile 2006

“PER

NON DIMENTICARE INTERE GENERAZIONI DI DONNE”

NOTA DI GIORGIO VENTURA, PRESIDENTE DELLA

PRO LOCO, SULL’ESPOSIZIONE

“L’arte tessile è collegata alle

tradizioni popolari, dove in molti paesi della Calabria, l’arte del telaio

veniva tramandata di madre in figlia, in particolare per la realizzazione dei

corredi”. Lo afferma in una nota Giorgio Ventura, presidente della Pro Loco di

Catanzaro. “In questo modo – prosegue – le giovani donne della nostra terra fin

da piccole imparavano l’uso dell’arte del telaio apprendistato lungo e intenso.

Questa mostra didattica vuole mettere in evidenza la tecnologia, la creatività e

la rivalutazione dell’arte tessile per non fare dimenticare il passato ed il

percorso di intere generazioni di donne. Rosa Spina e Maria De Stefano hanno

avviato un singolare percorso scavando un solco nella tradizione calabrese con

la segreta speranza di portare alla luce attraverso la ricerca, gli antichi

segreti della “tessitrice”. Il percorso odierno, ha l’ambizione di riuscire a

valorizzare, attraverso lo studio e l’analisi di “antichi motivi tradizionali

tessili”, il patrimonio storico artistico e culturale della provincia di

Catanzaro. La Pro Loco Città di Catanzaro, si propone, inoltre, di offrire un

contributo concreto allo sviluppo turistico e territoriale sostenendo con

entusiasmo sempre crescente l’ambiente, la tradizione il folclore la cultura

l’artigianato la storia l’arte le manifestazioni e tutto ciò che può offrire

solo chi ama in modo profondo e disinteressato la propria terra.”

relazione di

Angela Rubino

(excursus sulla

nascita dell'arte serica a Catanzaro)

L'ARTE

DELLA SETA A CATANZARO E LIONE

echi di un

antico passato che puo' tornare a vivere.

La

città di Catanzaro fu fondata tra l'885 e l' 890, da un uomo di fiducia

di

Basilio I il Macedone: NICEFORO FOCAS.

Essa fu

edificata con funzione strategica a guardia dei due vicinissimi mari,il suo nome

deriva dall' attributivo "KATO ANTSARI" un misto di greco e arabo che significa

" nei pressi di una terrazza " e fa riferimento alle superfici terrazzate del

luogo. Isolata nell'alta posizione dominante l' istmo di Marcellinara tra Ionio

e Tirreno, battuta da correnti d' aria provenienti dall'Africa dall'Atlantico,

Catanzaro divenne l'aereo dominio dei venti.

Caratteristica, questa , che sarebbe rimasta a lungo nella tradizione del luogo,

che ha da sempre parlato delle tre " V " : VENTI-VELLUTI-VITALIANO " ; quest'

ultimo era il nome di un Papa salito al trno nel pieno della polemica Monotelita

( seconda metà del sec. VII ) e legata alla corte di Bisanzio; i velluti

rinviavano ad un'altra illustre tradizione bizantina: quella dell'arte della

seta.

La

lavoraziona della seta fu introdotta in Calabria dai bizantini nel VI secolo,da

allora, per circa un millennio, quest'attività costituì la base dell' economia

calabrese per circa un millennio.Catanzaro si distinse per la straordinaria

qualità dei suoi manufatti: i tessuti prodotti erano talmente pregiati da venire

nominati negli atti notarili e testamentari subito dopo i gioielli.Essi

varcarono i confini d' Italia, divennero la merce più richiesta nelle fiere e

nei mercati più importanti: fonte di ricchezza e prestigio per la per la città.

Il '500

fu l' epoca di maggiore sviluppo della seteria catanzarese. Già prima di

allora,il Municipio faceva mantenere regole diligenti e rigorose per mezzo di

commissari incaricati di di vigilare sulla perfezione della tintura, filatura e

tessitura, nonchè sulle frodi degli artigiani. Che l' arte della seta era

antichissima in Catanzaro è provato dal fatto che l'imperatore Carlo V, con un

decreto del 1519, approvo' i nuovi statuti in sostituzione degli antichi.Quindi,

se nel 1519, i primi statuti erano stati sostituiti, vuol dire che l'arte della

seta era già da molto tempo progredita e sviluppata tanto da esigere dei

regolamenti appositi che la disciplinassero.

Ma

bisogna considerare che il pregio dei prodotti,l'abilità degli artefici e dei

mercanti non erano gli unici fattori che favorirono il progredire nei secoli

dell'arte della seta catanzarese. Infatti, il principale elemento che porto'

quest'arte a prosperare e a diventare una vera e propria industria, fu

certamente l' esenzione da qualsiasi gravame fiscale relativamente alla

produzione della seta che i vari sovrani del regno di Napoli le concessero per

un lungo periodo di tempo (dal quattrocento fino alla metà del cinquecento).

Ma

purtroppo, a partire dalla metà del XVII secolo essi non riconobbero piu’ alla

città questi antichi privilegi e proprio a partire da questo periodo iniziò per

la seteria catanzarese un lento ma inesorabile declino. Un altro grave

avvenimento contribuì al lento spegnersi di questa fruttuosa attività: il

gravissimo terremoto che nel 1783 colpì la Calabria.Catanzaro fu una delle città

più danneggiate:i suoi telai che, come attestano le cronache del tempo , erano

circa 1000 nel 1600, si ridussero a soli 270 nel 1783, e il suo commercio era

limitato alla sola regione. Come se non bastasse, c’è da dire che tale grave

fenomeno avvenne proprio in un periodo di grande incremento delle macchine

tessili. Infatti, molte furono le innovazioni tecnologiche in questo settore ;

ed esse resero obsoleta ed antieconomica la lavorazione prettamente manuale ed

artigiana che fino ad allora aveva caratterizzato la lavorazione della seta a

Catanzaro. Vale per tutte l’invenzione del tessitore francese JOSEPH MARIE

JACQUARD, che verso la fine del XVIII secolo, brevettò un telaio completamente

automatizzato, che contribuì fortemente al miglioramento delle stoffe lavorate

e,di conseguenza, favorì una loro più larga diffusione su scala internazionale.

Proprio

il tema dell’arte della seta è al centro del testo “L’ARTE DELLA SETA A

CATANZARO E LIONE .ECHI LONTANI ED ATTIVITA’ PRESENTE “, a cura della dottoressa

ANGELA RUBINO. La cui pubblicazione è imminente.Come già illustra il titolo,

l’opera ha voluto mettere a confronto la storia di Catanzaro e della sua

industria serica, con quella di Lione, città francese che dal XV secolo ad oggi

ha fatto dell’industria serica la sua principale fonte di benessere economico.

La

stesura del libro è il frutto di un lavoro di ricerca , condotto sotto un

profilo storico-sociale, che intende evidenziare l’importanza che tale attività

ebbe sulla cultura,sulle tradizioni, sull’economia locale nelle singole città.

L’epoca

storica che segnò l’avvicinamento tra l’esperienza culturale francese e quella

italiana e calabrese in particolare è il XV secolo.E’ proprio a partire da

allora che alcuni provvedimenti di Sovrani francesi (ciè quello di LUIGI XI nel

1470 e quello di FRANCESCO I nel 1536) favirirono l’arrivo di tessitori

italiani e soprattutto catanzaresi, in francia, in particolare nelle città di

TOURS e LIONE. I setaioli catanzaresi, le cui splendide manifatture erano

rinomate in tutta Europa, insegnarono , allora i segreti della loro arte agli

operai francesi, dando vita ad uno straordinario processo di fusione tra due

culture lontane e diverse tra loro.

La prima

manifattura della seta in Francia ,venne ,quindi attivata con il contributo

determinante delle maestranze e della tecnologia calabrese. Il telaio utilizzato

, infatti, era quello portato in Francia da un tessitore detto “François le

calabrais”. Esso è considerato il capostipite dei telai meccanizzati. La città

di Lione fu fondata nel 43 A.C. da MUNAZIO PLANCO. Essa sorgeva sulla collina di

Fourvière, e divenne la capitale della Gallia Lugdunensis, l’etimologia del nome

celtico “ LUGDUNM” è incerta ; il termine celtico potrebbe significare: “città

del cervo” , “città del Dio Lugus”, “piccola città”. L’importanza storica di

questa città è dovuta soprattutto alla sua posizione geografica, una delle più

originali del continente europeo. Essa è situata presso la confluenza della

Saona col

Rodano, e il territorio che la circonda è costituito da un insieme di altipiani.

Tale posizione geografica, ha permesso a Lione di essere a più riprese città

internazionale di prim'ordine. L'industria della seta, che fin dalla sua

installazione; nel XV secolo; fu validamente protetta e sostenuta daal potere

regio, divenne nel secolo seguente, una delle principali glorie e una delle

principali fonti di ricchezza di Lione.

Dopo il

XVII secolo, Lione non tiene più il posto di città internazionale a causa dello

sostamento delle vie di commercio in seguito allo sviluppo delle relazioni

transoceaniche, ma le fiere avevano lasciato in città dei capitali, avevano

allacciato delle relazioni commerciali.Lione, utilizzando questi vantaggi, potè

trasformare la sua attività commerciale in attività industriale e mantenere così

la sua fama di grande centro economico. L'industria della seta vi si sviluppò

rapidamente: dapprima installata nel quartiere della CROIX-ROUSSE (il quartiere

dei” CANUTS”:operai in setreria), essa non tardò ad espandersi nei sobborghi,e

particolarmente nelle vicine campagne; inoltre, una vera politica coloniale e

abili relazioni commerciali con l'estremo oriente hanno contribuito a fare di

Lione uno dei più grandi centri mondiali,non solo per la tessitura, ma anche per

il commercio delle sete.

Nel testo

in questione, l'autrice, ha voluto sottolineare il fatto che nelle due città la

storia ha avuto una diversa evoluzione: mentre Lione ha saputo adattarsi ai

mutamenti del mercato internazionale,ed è quindi riuscita ad andare avanti nel

suo processo di sviluppo; Catanzaro, paradossalmente, è stata vittima di quelli

che oggi vengono indicati cone i fattori primi di ogni sviluppo economico. La

liberalizzazione dei mercati con l' annullamento dei privilegi fiscali, la

tecnologia con le nuove macchine di produzione.

Oggi,

quindi, mentre gli antichi fasti dell'arte della seta catanzarese sono solo un

ricordo; Lione è uno dei principali produttori mondiali di manufatti serici.Tuttavia

l'autrice ha evidenziato il fatto che in entrambe le città esistono delle

aziende specializzate nella produzione di tessuti antichi, che privilegiano il

rispetto delle tecniche tradizionali, tanto nei materiali utilizzati, quanto nei

processi di produzione adottati. Nonostante questa diversa evoluzione

storica,quindi,il denominatore comune che unisce le due città cosiderate è il

rispetto e l'amore per le tradizioni, che si configura, infondo, come la

necessità di preservare i propri beni culturali.

Ovviamente,mentre a Catanzaro le aziende di questo tipo sono delle piccole

realtà ubicate in alcuni piccoli comuni e a conduzione familiare; a Lione, tali

fabbriche artigiane, sono molto antiche e vantano un'intensa e continua

attività,utilizzano una vasta gamma di antichi telai, integrandoli, comunque a

quelli elettrici di matrice più moderna.

Ma oggi a

Catanzaro qualcosa sta cominciando a muoversi di nuovo, dopo secoli di stasi e

di oblio. Non possono passare inosservati, ad esempio,gli sforzi e le iniziative

del “CENTRO RICERCA ARTE TESSILE. CATANZARO CITTA' DELLA SETA “.

Il

C.R.A.T. È un'associazione culturale che favorisce la ricerca storica, culturale

e tradizionale dell'arte serica e tessile, e intende valorizzare l' artigianato

d' eccellenza, unendo l'amore per la tradizione al fascino del design più

moderno. Il C.R.A.T. nasce nel 2004, le socie fondatrici sono MARIA DE STEFANO

(presidente) e ROSA SPINA (vice presidente), entrambe MAESTRE D'ARTE DEL TESSUTO

E ARAZZO. Il fine del loro lavoro di ricerca è quello di compiere un viaggio

nella memoria storica, ripercorrendo le tappe di un'esperienza che ha

caratterizzato fortemente la realtà sociale ed economica della nostra città per

oltre due secoli.Obbiettivo finale è il riconoscimento dell'importanza dei

retaggi culturali legati alla tessitura e il desiderio di metterli al servizio

delle più moderne esigenze. Tra le iniziative più importanti del C.R.AT.. è da

segnalare il progetto: “RILANCIO DELLA TESSITURA A MANO”, coordinato dal centro

e sostenuto dall'ASSESSORATO ALLE POLITICHE ECONOMICHE SOCIALI PUBBLICA

ISTRUZIONE nella persona dell' ASS. MAURIZIO SINISCALCO.

Nello

specifico, il progetto di rilancio della tessitura a mano,prevedeva un percorso

di formazione rivolto agli studenti delle ultime classi dei due istituti

coinvolti: "l'ISTITUTO B. CHIMIRRI e il LICEO ARTISTICO STATALE“; esso si

proponeva l'obbiettivo di creare degli operatori specializzati nel settore

tessile in modo da dare risposte professionalmente valide. Le scuole

rappresentano uno dei luoghi ideali per favorire il cambiamento culturale

necessario affinche' l'arte tessile prenda corpo in iniziative concrete.

L'intento che tale percorso formativo si è proposto è quello di esortare i

giovani calabresi ad industriarsi per acquisire una cultura d' impresa.

In questo

modo si gettano le basi per la creazione di una rete di imprese di artigianato

tessile, che favoriscano il rilancio di tecniche innovative, ma anche lo studio

di antichi motivi e la loro riproduzione. Il progetto si articolava in due fasi:

una PRIMA FASE è stata dedicata alle lezioni, che prevedevano una parte teorica

e una pratica, la SECONDA FASE prevedeva delle visite guidate presso dei

centri che operano nel territorio calabrese, non solo nel settore propriamente

tessile, ma anche in quello della gelsicoltura e bachicoltura. Il corso ha avuto

luogo nel corso dell'anno scolastico 2005-2006.

I lavori

realizzati dai ragazzi degli istituti coinvolti nel progetto,sono stati esposti

in occasione della “II RASSEGNA TESSERE LA CALABRIA“ che si è tenuta nella prima

settimana di Aprile nei locali del centro di aggregazione giovanile di via

“fontana vecchia “. La rassegna non è stata solo una mostra di preziosi

manufatti tessili , ma è stata anche occasione di convegni molto interessanti

sugli antichi fasti dell'arte della seta a Catanzaro e sulla sua decadenza,sugli

antichi costumi tradizionali,sulla conservazione dei tessuti e manufatti antichi

; sono intervenuti esperti e storici di prestigio.

Non

bisogna ,inoltre dimenticare,il lavoro svolto da altri esperti che da anni

profondono intensi sforzi a favore del rilancio dell' arte serica a Catanzaro.

Fra essi spicca il nome di ATTILIO ARMONE, che da anni opera nel territorio

catanzarese , attraverso delle iniziative volte al recupero di antichi telai

(quali testimonianze di un illustre passato) ,e al rilancio dell' arte della

seta. E' da segnalare,inoltre il nome di GIUSEPPE MATARESE, esperto e

ricercatore della storia della città di Catanzaro e della sua “nobil arte”,

conoscitore del funzionamento e dell'assemblaggio dei telai jacquard.

Quello

che tutti i cittadini catanzaresi certamente si augurano, è che tutte queste

persone possano continuare a portare avanti le loro iniziative a favore del

rilancio di un'attività che ci ha dato tanto nel passato e che potrebbe

continuare a farlo; ovviamente se adeguatamente sostenuta dalle istituzioni.

Tessere la Calabria

di Gianni Bruni (per

obiettivo Calabria - periodico della CCIAA di Catanzaro)

Quattro

giorni di mostre, riflessioni e dimostrazioni sull’arte più prestigiosa della

regione

“Tessere la Calabria”: per quattro giorni,

l’iniziativa promossa dal Centro Ricerca Arte Tessile unitamente alla Pro Loco

di Catanzaro, ha calamitato l’attenzione di storici ed appassionati, di

artigiani del settore serico provenienti da tutta la provincia, di

amministratori e di tanti giovani che hanno voluto rivivere, attraverso

l’esposizione di splendidi manufatti antichi e moderni e relazioni di alto

livello, la storia dell’arte della seta nella nostra Città.

Una delle giornate è stata dedicata, oltre

che alla dimostrazione sulla trattura e torcitura del filo di seta, ad una serie

di conferenze che hanno permesso ad un attento pubblico di seguire, passo per

passo, nascita, splendore e decadenza dell’attività serica a Catanzaro,

un’attività che diede lustro e ricchezza alla città laddove, come ricorda il

D’Amato nelle sue “Memorie”, nel XVI secolo “anche i contadini ed i mendicanti

vestivano di seta”.

Coordinati dal giornalista Gianni Bruni, i

lavori sono stati aperti dalla relazione della dott.ssa Angela Rubino, del

gruppo culturale CRAT, su “La seta di Catanzaro a Lione”: un interessante e

documentato excursus sulla nascita dell’arte serica a Catanzaro, sul suo

sviluppo che precedette quello di altre regioni italiane, quali la Toscana ed il

Piemonte, per approdare in Francia, a Lione, che doveva di seguito divenire il

principale punto di riferimento delle tessiture e del commercio delle sete in

Europa.

Ma a Lione, ha ricordato la Rubino, i

maestri setaioli catanzaresi vi andarono per insegnare, non per apprendere, e

non a caso uno dei più antichi telai, oggi esposti proprio a Lione nel Museo

della Seta, porta ancora inciso il nome del maestro “Jean le calabrese”.

Particolare attenzione la relatrice ha

posto ai colori ed alle tipologie produttive: i colori principali erano il

celeste, derivato da una mistura di polveri denominata Castello, il Cremisi un

colore rosso acceso che si produceva dal “kermes”, lo scarlatto realizzato dalla

radice della robbia, il nero ed il giallo oro che si produceva sia bollendo la

terra gialla di Troppa sia dall’erba gialla che cresceva spontanea nei dintorni

dell’allora Monteleone e di Caraffa di Catanzaro.

Le produzioni tipiche erano le “Zagarelle”,

il Tabì, l’Ambrosino, “A spicarola”, le “Candusce” oltre a broccati, damaschi,

sete diffuse e conosciute in tutta Europa.

Un’approfondita disamina storica è stata

quindi compiuta dal prof. Cesare Mulè, profondo conoscitore di ogni momento

della nostra città, il quale ha subito ricordato come nel 909 d.C. un monaco

novizio, per essere ammesso nell’ordine benedettino, portò in dotte un rotolo di

seta catanzarese. È questo il primo, preciso richiamo all’arte serica di

Catanzaro, mentre altre testimonianze si evincono da un atto notarile del 1089

il quale, nell’indicare i confini di un podere, accennava ad una piantagione di

gelso in esso esistente.

Poi, nel 1295, ecco una pergamena

sottoscritta da Giovanni di Manforte, conte di Squillace, contenente un

inventario di tessuti preziosi di “Cathasarito panni d’oro e seta e zendali di

diversi colori” mentre è del 1410 il parametro di velluto e di oro, realizzato a

Catanzaro e donato a Ladislao di Durazzo.

Dopo i privilegi di Giovanna II che

decretava lo sgravio del “dazio di tintoria” per le sete ed i velluti di

Catanzaro, una protezione maggiore giunse con i decreti di Alfonso di Aragona

(1445) e di Ferdinando di Aragona (1487). Quindi, il 30 marzo del 1519, Carlo V

istituiva in Catanzaro il Consolato del-l’Arte della Seta, contenente le regole

per la realizzazione dei tessuti e le norme per il rispetto della produzione.

L’espansione era rapidissima anche sotto il

profilo commerciale grazie all’attività mercantile degli Ebrei tanto che nel

1523 esistevano in Catanzaro 1212 famiglie con 1000 telai e 5000 lavoranti.

Poi la progressiva abolizione dei benefici

fiscali, il terremoto del 1783 che distrusse gelseti ed opifici, l’invenzione in

Francia dei telai a vapore “Jacquard” che consentivano a parità di tempo e di

lavoro una produzione più alta rispetto alla vecchia tecnologia ancora in uso a

Catanzaro, condussero rapidamente al declino dell’arte serica catanzarese.

Infine, nel 1869, l’apertura del Canale di

Suez, con l’abbattimento delle distanze tra l’Europa ed i paesi asiatici grandi

produttori di seta, ridusse al minimo produzione e commercializzazione dei

nostri tessuti.

Di particolare interesse è stato poi

l’intervento del prof. Santino Pascuzzi, docente presso l’istituto per l’Arte ed

il Restauro “Palazzo Spinelli” di Firenze che ha presentato e commentato la

pubblicazione del prof. Ezio Martuscelli su “La degradazione delle fibre

naturali e dei tessuti antichi”.

“Il concetto di restauro – ha ricordato il

relatore – emerge con la nascita stessa dell’opera, sia essa un arazzo, un

dipinto, una manifattura lignea o cartacea. Ed ogni intervento deve essere

rigorosamente preceduto da una indagine, oggi facilitato dalle nuove tecniche,

che consenta i rimedi necessari ed appropriati”.

“Addirittura per il manufatto tessile il

degrado avviene nel momento in cui le fibre vengono trattate con la torcitura,

la tessitura, la tintura e l’esposizione ad agenti atmosferici quali la luce, la

polvere, l’umido contribuisce al progressivo disfacimento, in mancanza di

appropriati interventi, del tessuto”.

Il prof. Pascuzzi ha concluso il suo

intervento accennando alle più moderne tecniche di restauro auspicando ad una

sempre maggiore tutela, specie sotto il profilo conservativo, dei beni

culturali.

Ha concluso i lavori il prof. Valerio

Donato, presidente dell’ARSSA Calabria, che ha subito voluto richiamare

l’attenzione, specie degli imprenditori del settore, sulla capacità del gelso e

della seta di essere utilizzati in settori diversi da quelli tradizionali.

Il gelso è una pianta sfruttabile nell’uso

delle biomasse ma anche per le tante sostanze utilizzabili in iniziative

imprenditoriali e proprio nella considerazione di un’attività economicamente

appetibile quale può essere la coltivazione dei gelseti che l’ARSSA sta avviando

uno specifico progetto.

Anche per la seta sono possibili utilizzi

diversi, nel settore di tessuti di elevata resistenza o nel settore medico,

rispetto alle produzioni tradizionali.

Anche in tale ottica l’ARSSA, nell’ambito

di una ristrutturazione delle attività dell’Ente, ha costituito un centro

sperimentale, ricco di ottime professionalità, diretto ad agevolare tutte le

attività di ricerca applicata per iniziative con risvolti economici, tra cui

anche il gelso.

Infine il prof. Donato ha anticipato l’idea

di rilanciare la rete commerciale dell’ARSSA, da riservare esclusivamente alla

produzione e vendita di prodotti locali di qualità; una organizzazione di 15-20

posti vendita che potrebbero ospitare anche i tessuti, e che, grazie

all’appoggio di Paolo Abramo, presidente di Unioncamere, potrà anche entrare in

relazione con l’intero territorio nazionale e con i principali mercati esteri.

Gianni Bruni, avvocato dirigente Pro Loco

Città di Catanzaro, giornalista, scrittore, storico.

|